PC初心者が気になることの1つは、ゲーミングPCの寿命だ。

今からゲーミングPCを買うのであれば、高いお金を出してどれくらいの期間使えるのかを気にするのは当然だ。既にゲーミングPCを持っているのであれば、最近になって不調になり始めたのを不満に思うのも当然と言える。

この記事では、ゲーミングPCの寿命がどれくらいなのかや、寿命を延ばすコツなどを解説している。

購入したゲーミングPCが正常に使えるのはどれほどの期間なのか、そろそろ買い替え時なのかを知りたい人は必見だ。

ゲーミングPCの寿命は3~5年

| パーツ | 耐用年数 | 性能面での寿命 |

|---|---|---|

| CPU | 半永久的 | 4~5年 |

| CPUクーラー | 空冷:5~7年 水冷:3~5年 | – |

| グラフィックボード | 4~5年 | 4~5年 |

| メモリ | 半永久的 | 10年 |

| SSD | 5~10年 | – |

| HDD | 3~5年 | – |

| 電源 | 3~10年 | – |

| マザーボード | 5~10年 | – |

「ゲーミングPCの寿命」と一口に言っても、「物理的な耐用年数」と「性能面での寿命」の2種類がある。

物理的な耐用年数とは、要するに何年で故障するかだ。一方で性能面での寿命は、何年で性能不足に陥り、ゲームを快適にプレイできなくなるかを指す。一般的なPCであれば性能面での寿命を気にする必要はほぼないが、ゲームは要求スペックが高いため、ゲーミングPCには性能が求められる。

当然だが、必ずこの表の通りになるわけではない。使用頻度や作業の内容、メーカーや運によっては、数年単位で前後することもあり得る。あくまで一般論として考えてほしい。

グラフィックにこだわりがないなら、性能面での寿命が気になることはほぼない。グラフィックを最高設定にしなければ、低い性能でも十分にプレイ可能だ。

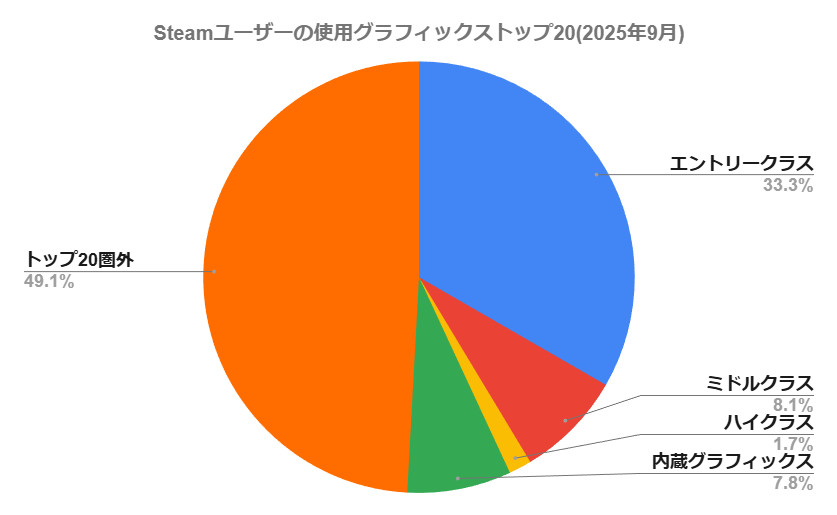

ゲームメーカー目線で考えれば分かるが、最新ハイクラスのゲーミングPCでしかプレイできないゲームを作るはずがない。ゲーミングPCユーザーのほとんどは型落ちやエントリークラスのパーツを使っているからだ。

以下は、大手ゲームプラットフォームであるSteamが公開している、ユーザーの使用グラフィックストップ20をまとめたものだ。

| グラフィックス | 使用割合 |

|---|---|

| RTX4060Laptop | 4.84% |

| RTX3060 | 4.41% |

| RTX4060 | 4.25% |

| RTX3050 | 3.07% |

| GTX1650 | 3.02% |

| RTX4060Ti | 2.92% |

| RTX3060Ti | 2.63% |

| RTX3070 | 2.41% |

| RTX3060Laptop | 2.40% |

| AMD Radeon(TM) Graphics | 2.20% |

| RTX4070 | 2.16% |

| RTX2060 | 2.13% |

| GTX1060 | 1.97% |

| AMD Radeon Graphics | 1.95% |

| Intel Iris Graphics | 1.89% |

| RTX4070Super | 1.79% |

| Intel(R) UHD Graphics | 1.76% |

| RTX3080 | 1.70% |

| RTX5070 | 1.69% |

| GTX1660Super | 1.68% |

エントリークラスのグラボや内蔵グラフィックスのような、性能がさほど高くないグラフィックスでゲームをプレイしている人がかなり多いことが分かる。

インターネットのPC界隈では、「高性能なグラボじゃないと話にならない」というような言説が飛び交っている。しかし彼らと一般ユーザーとの感覚はズレているので、鵜呑みにするべきではない。

BTOの保証期間からも、ゲーミングPCの寿命を推測できる。BTOのゲーミングPCには、デフォルトで1年、追加料金を払えば3年保証が付くことが多い。

つまりゲーミングPCは3年以内に壊れる可能性は低い。仮に3年以内で壊れるのであれば、企業側が不利になるからだ。裏を返せば、4年目以降に壊れる可能性が高くなると考えられる。

CPUの寿命

ゲーミングPCの脳であるCPUには寿命がなく、何もなければ半永久的に使えるパーツだと言われている。もちろん意図的に破壊したり、CPU自体に不具合があって故障したりすることはある。

CPUには物理的な寿命がないとはいえ、性能面での寿命は存在する。とはいえ、ゲーミング用途で性能不足を感じるケースは少ない。ゲームでは、CPU性能はさほど問題にならないからだ。一方でクリエイティブ用途ではCPU性能が作業に直結するため、ユーザーが高度な作業をできるようになると、性能不足を感じることがある。

付け加えると、CPUだけを買い替えるケースは少なく、グラフィックボードと一緒に買い替えるケースが多い。ゲームではグラフィックボードが重視されるが、グラフィックボードだけを買い替えてしまうと、CPUとグラフィックボードとの性能差が大きくなる。性能差が大きいと、アンバランスになって性能を出し切れなくなるのだ。

| CPU(発売年) | シングルスコア | マルチスコア |

|---|---|---|

| Ryzen7 3700X(2019年) | 1294 | 12355 |

| Ryzen7 5700X(2020年) | 1522 | 14211 |

| Ryzen7 7700X(2022年) | 2010 | 19973 |

| Ryzen7 9700X(2024年) | 2247 | 20824 |

※引用:https://pcfreebook.com/article/450856544.html

5年前のCPUといえば、Ryzen7 5700Xだ。Ryzen7 5700Xは今でも現役であり、コスパに優れたCPUとして、BTOでも多くのゲーミングPCに搭載されている。最新のRyzen7 9700Xと比べると性能差は大きいものの、十分に活躍できる性能だ。

Ryzen7 3700Xは2019年のCPUであり、さすがにBTOでは扱われていない。性能的にもRyzen7 5700Xよりさらに劣る。やはり5年ほどが境となると見て良い。

CPUクーラーの寿命

CPUを冷やすという重要な役割を果たしているCPUクーラーには、2種類存在する。空冷クーラーと水冷クーラー(簡易水冷)だ。空冷クーラーは安く、簡易水冷は高価だが冷えやすいという傾向を持つ。

空冷クーラーであれば5~7年ほどもつ。一方で簡易水冷はファンとポンプの2つの部品があることから、3~5年ほどの寿命となっている。特にポンプが壊れやすい。

最新のCPUであれば発熱量もさほど多くないため、空冷クーラーでも十分に冷却可能なことがほとんどだ。空冷クーラーにはポンプがないので騒音を発しにくいというメリットもある。ポンプの音はファンの回転音より目立ちやすい。

簡易水冷には、見た目がかっこいいというメリットがあるが、実利で考えると空冷クーラーがおすすめだ。

グラフィックボード(グラボ)の寿命

映像に関連するパーツで、ゲーミングPCで最重要視されがちなグラフィックボード(グラボ)は、物理的な寿命も性能面での寿命も、4~5年程度だ。物理的な故障が来るより先に、性能に不満を感じて買い替えることが多い。

寿命が近い場合は、画面に何かしらの不具合が出る。画面にノイズや歪みが起きたり、高負荷なゲームやクリエイティブ作業の最中に強制終了されたりなどだ。

Core i5-14400Fのような、末尾にFが付くCPUなどは内蔵グラフィックスを搭載していないため、グラボが故障すると画面を映す術がなくなる。PC必須の仕事をしている場合には注意が必要だ。

メモリの寿命

メモリはCPUと同じく、理論上は半永久的に書き込みが可能だ。ただし実際は、熱の影響で劣化して故障することがある。とはいえ、他のパーツが先に壊れる可能性の方が圧倒的に高い。

ゲーミングPCが重くなったり、何かしらの不具合が発生したりした場合は、メモリの故障である可能性が高い。ちなみに、メモリを抜き差しするだけで不具合が治るケースもある。

現代のゲーミングPCにはメモリが2枚搭載されていることがほとんどなので、メモリの故障に気付けないことも多い。1枚壊れたところで、もう1枚が作動しているからだ。

SSDの寿命

高速さが売りのストレージであるSSDの寿命は5~10年であり、PCパーツの中では比較的長く使うことができる。寿命の幅が広いのは、使い方によって寿命が大きく変動するからだ。頻繁に大量のデータを書き込むほど、寿命が短くなる傾向にある。

SSDの寿命が近づくと、ゲーミングPCの起動が遅くなったり、ゲームのダウンロードに異常な時間がかかったりする。ある日突然遅くなるのではなく、じわじわと遅くなるため気付きにくい。

SSDにはOSを含めて大量のデータが入っていて、SSDの故障は全データの消失に等しい。ゲームであれば再インストールすれば良いだけなので問題ない。しかし動画ファイルなどの替えが利かないデータがある場合は、消失すると復旧できない。定期的にバックアップを取っておこう。

HDDの寿命

大容量が売りのストレージの1種であるHDDの寿命は3~5年であり、SSDより短い。SSDと違って、HDDは物理的な機構となっているため故障しやすいのだ。異音が発生する場合は、HDDが故障している可能性がある。

現代のゲーミングPCのメインストレージはSSDであり、HDDを搭載していないことも多い。BTOの標準構成には搭載されておらず、必要とする人も少ない。

電源の寿命

ゲーミングPC全体に電力を行き渡らせるパーツである電源の寿命は3~10年だ。電源はゲーミングPCの心臓とも言えるパーツであり、電源の品質はゲーミングPC全体の品質と言い換えられるほどに重要だ。

電源の寿命が近づくと、起動に関する不具合が起きることが多い。突然のシャットダウンや、電源ボタンを押しても起動しないなどだ。

電源の容量がゲーミングPCの消費電力ギリギリだと、電源に負荷がかかりすぎてしまい、寿命が短くなる傾向にある。消費電力の1.5倍ほどの電源容量を選ぶのがおすすめだ。

10~20年ほど前は、BTOは粗悪な電源を採用していた。しかし今では十分な品質の電源を採用しているため、心配する必要はない。

マザーボードの寿命

全パーツの土台であるマザーボードの寿命は5~10年だ。基本的には壊れにくいパーツだが、他パーツの不具合の影響を受けて、連鎖的に壊れてしまうことがある。

マザーボードは故障していなくても買い替える必要があるパーツでもあり、CPUと一緒に買い替えることが多い。CPUとマザーボードはセットのようなものだからだ。新CPUに対応したマザーボードを使う必要がある。(場合によっては、同じマザーボードを継続して使えることもあるが、BIOSの更新が必要になるケースが多い)

ゲーミングPCの買い替え時期

ゲーミングPCはパーツの集合体なので、BTOで丸ごと買い替える他に、特定のパーツのみを自分で買い替えるという方法もある。どちらの場合も、買い替え時期の考え方は同じだ。

ゲームが満足にプレイできなくなったとき

自分の求める解像度やグラフィック設定でゲームをプレイできなくなったら、ゲーミングPCを買い替えるべきだ。基本的にはグラボをアップグレードすることになる。

最新のグラフィック重視のゲームを最高設定でプレイする場合、かなりの性能を求められる。無理のない範囲でグラボを選ぼう。

グラフィックにこだわりがないなら、画質設定を下げることで、今のグラボでも十分にプレイできる可能性が高い。

トラブルが頻発するようになったとき

- フリーズする

- 勝手に再起動する

- 異音が鳴る

- 画面がおかしい

このようなトラブルが頻発している場合、何らかのパーツが故障間近である可能性が高い。「メモリを挿し直したら治った」というようなケースもあるが、基本的には故障だと思って良いだろう。

自分で原因を特定できる場合は、当該パーツを買い替えることで不具合を解消できる。一方で特定できない場合は、購入したBTOに連絡をしてPCを送ることで修理して貰える。保証期間が過ぎている場合は有償保証になるが、PC全体を買い替えるよりは安くなることが多い。

最新のグラボが発売されてしばらくしたとき

「ゲーミングPCを買い替えたいな」と思っても、最新のグラボが発売されたばかりであれば、買わないことをおすすめする。発売後しばらくは、価格が高いことが多いからだ。

例えばRTX5000シリーズのハイエンドであるRTX5090搭載PCは、発売直後は100万円だった。価格が売りのBTOであろうと100万円であり、富豪しか買えないほどだったのだ。

しかし発売からしばらくすると徐々に値下げされてきて、今では安くて60万円、かなりこだわって70~100万円というところまで落ちてきている。

RTX5090はかなり極端な例だが、グラボ全体として似た傾向がある。新しいグラボをいち早く手に入れたいというPCオタク以外は、発売後しばらくしてから購入することを勧める。

ゲーミングPCの寿命を延ばす方法

ゲーミングPCの寿命は使い方や運などによってある程度決まっているが、自分の努力によって寿命を長くする(短くしない)ことができる。

ゲーミングPCの寿命は購入前から決まっている

ゲーミングPC購入後の自分の行いによって寿命が左右すると思っている人が多いが、実は購入前の時点で最長の寿命が決まるのだ。

ゲーミングノートではなくゲーミングデスクトップを選ぶ

ノートはデスクトップより寿命が短い傾向にあり、ひどい場合は1年ほどで故障することがある。

ノートは、ゲーミングPCの最大の敵である熱への対策が不十分だからだ。デスクトップであれば内部が広く、大型の冷却パーツを搭載できるため、熱を逃がしやすい。一方でノートは内部が狭く、搭載できる冷却パーツに限度があるため、熱がこもりやすいのだ。

ノートは内部のパーツを自分で取り換えることが難しく、1パーツが壊れただけでPCごと買い替える必要があるという欠点も存在する。壊れやすい上に壊れたときのリスクが大きいのだ。

そもそもゲーミング用途とノートの特性が嚙み合っていないため、寿命以外の点から考えても、ゲーミングノートはおすすめしない。

›【一択です】ゲーミングPCはデスクトップとノートのどっちが良い?

信頼性の高いBTOでゲーミングPCを購入する

ゲーミングPC購入にあたって多くの人が気にするのは、価格と性能だ。価格と性能だけを比べて、「同じ構成なのに、こっちのBTOは高い!」と言っている。

実はゲーミングPCには、価格や性能だけでなく、品質という指標がある。同じRyzen7 9800X3D×RX9070XTの構成でも価格差ができるのは、品質が違うからだ。高品質なマザーボード、電源、RX9070XT。

つまり価格が安いBTOは品質が低く、価格が高いBTOは品質が高い傾向にあると言える。もちろん、パーツの仕入れの上手さや、デザイン性などで価格差ができることもある。だが、寿命が長いゲーミングPCを求めるなら、高品質なパーツを採用しているBTOを利用すべきだ。

筆者がおすすめするBTOはサイコムだ。サイコムは冷却性や耐久性、静音性を重視しているBTOで、信頼性が高い。

›サイコムの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介

購入後のメンテナンスによってゲーミングPCの寿命を延ばせる

購入後のメンテナンスは寿命を延ばすというより、短くならないようにするという側面が強い。購入時点で既に最大寿命は決まっていて、そこから実際の寿命を短くしないようにするためには、メンテナンスが重要になるのだ。

ゲーミングPCを適切な場所に設置する

- 直射日光が当たらない場所に置く

- エアコンの風が直接当たらない場所に置く

- 窓際以外に置く

- 壁から30cm以上離れた場所に置く(特に背面。PCは背面から熱を放出するため)

- 床に直置きせず、数cm高い場所に置く(すのこなどを使うと良い)

- 布団から遠い場所に置く

不適切な場所にゲーミングPCを置くだけで、寿命がどんどん短くなってしまう。風通しがよく熱や湿気がこもりにくい場所、ホコリの少ない場所に置くことで、ゲーミングPCは長持ちする。

ゲーミングPC内部のホコリを定期的に除去する

ホコリはゲーミングPCの天敵だ。ホコリが冷却ファンに溜まると冷却効率が落ち、熱によってパーツがダメージを受けることで、ゲーミングPCの寿命が短くなる。

最低でも1年に1回は掃除を行い、ホコリを除去しておきたい。

おおよそ以下の手順でゲーミングPCのホコリ掃除をする。

- ゲーミングPCの電源を切り、コード類をすべて抜く

- 金属に触るなどして、静電気を除去する

- ホコリが飛んでも良い場所に移動する

- エアダスターでホコリを飛ばす(マスクを付けておいた方が良い)

- 除電ハケなどでホコリを取る

小さい掃除機を使っても良いが、基盤部分には使うべきではない。

ゲーミングPCの電源をつけっぱなしにしない

ゲーミングPCの電源が常についているということは、常に全パーツが稼働しているということだ。その間消耗することになるため、寿命のことを考えるならつけっぱなしはおすすめしない。

就寝時など、ゲーミングPCを数時間レベルで使わない場合は、電源を切る方が良い。HDD時代と違って、最近のゲーミングPCは10秒程度で起動するため、起動の煩わしさもない。

ドライバの不具合情報を調べてから更新する

基本的には、グラボのドライバ更新は必須だ。ドライバとは取扱説明書のようなもので、PCがドライバを認識することで、グラボやマウス、キーボードのようなデバイスを使うことができる。最新のドライバにするだけで、PCがデバイスを上手く使うことができ、パフォーマンスが向上するのだ。

しかし新たなグラボが発売されたときのグラボのドライバには、致命的な不具合が存在することがある。例えばRTX5000シリーズが発売されたときのドライバは不具合だらけであり、ゲームがクラッシュしたり、PCが使えなくなったりといった問題がしばらく続いた。

ドライバのバージョンで検索すれば不具合情報が出てくるので、致命的な不具合が発生している場合は、更新を先送りにすべきだ。

ゲーミングPCの誤った操作をしない

ゲーミングPCの使用中に電源コンセントを抜いたり、ゲーミングPCを高所から落としたり、といった不適切なことをするべきではない。

机の下に置いているゲーミングPCに、自分の脚や椅子の脚が強く当たってしまうケースもある。こういった事故が起きないように、ゲーミングPCの置き場所は工夫すべきだ。

ゲーミングPCの寿命に関するよくある質問

BTOより自作の方がゲーミングPCの寿命は長くなるのか

そうとも限らない。

たしかに自作だと自分の好きなようにパーツを選べるため、冷却性や耐久性に優れたパーツのみを使うことで、BTOより寿命の長いゲーミングPCに仕上げられる。

一方で十分な知識が無かったり、価格の安さを目的にしていたりすると、低品質なパーツや、構成にそぐわないパーツを使ってしまい、BTOより寿命の短いゲーミングPCになってしまう。

BTOは検証を重ねることで、品質や不具合問題をクリアした構成を提供している。少なくとも雑に作った自作よりは、BTOの方が寿命が長いと考えて良い。

ゲームができないほどカクつくようになったけど故障なのか

なんらかのパーツが故障している可能性が高い。

よくあるのは、CPUクーラーの故障だ。CPU温度が異常に高くなることでCPUが性能を発揮できていない場合は、CPUクーラーが故障してCPUを冷やせていないと考えて良い。

他には、グラボのドライバのせいで、特定のゲームでのパフォーマンスが下がるケースもある。ドライバのバージョンで検索すれば不具合情報が出てくるので、確認しておきたい。

空冷クーラーより簡易水冷の方が、ゲーミングPCの寿命を長くできるのか

そうとも限らない。

確かに簡易水冷の方が空冷クーラーより冷えやすい傾向にあるが、あくまで傾向だ。数千円の安い簡易水冷よりは、高品質な空冷クーラーの方が冷却力は高い。安い簡易水冷は壊れやすく、PCが水没するリスクが高いという問題もある。

そもそも最近のCPUは発熱が少ないため、簡易水冷は必須ではない。安くて冷える空冷クーラー、高価だが良く冷える空冷クーラーはあるので、簡易水冷を選ぶ意味は薄れている。

まとめ:正しい知識でゲーミングPCの寿命を延ばそう

この記事では、ゲーミングPCの寿命と、買い替え時期や寿命を延ばす方法を解説した。

- パーツごとにばらつきはあるが、ゲーミングPCの寿命は3~5年

- 新グラボ発売直後は、ゲーミングPCを買い替えない方が良い

- ゲーミングPCの寿命を長くできるかどうかは、購入後だけでなく、購入前の選択にも左右される

正しい選び方、正しい使い方をすればゲーミングPCの寿命は長くなり、不具合なく快適に使える期間が長くなる。

ゲーミングPCは高い買い物であり、そう易々と買い替えることができるものではない。性能だけでなく、品質やメンテナンスといった、寿命に関する知識もしっかりと付けていきたい。